修士論文の要約

博士課程修了後のキャリア・プラン

研究計画書

修士論文及び提出作品については下記

タイトル(仮)

東大寺の神々(副題)慶派の遺伝子

要約(もったいないので一応このまま残しておく)

上記タイトルのような事を、最近いろいろ考えています。京都芸術大学を選ぶにしても、他校を選ぶにしてもこちらを充実させておいた方がよさそう。(・・・と思う)

0.はじめに? 序論? 中学生時代の就学旅行の思い出 – 東大寺南大門の巨神

今を去る五十数年前、当時北九州市在住の中学生であった筆者の修学旅行先は京都・奈良等の関西方面で、印象に残っているのは、法隆寺の境内、薬師寺のお坊さんのミニ・レクチャー、東大寺南大門の巨大な仁王像、平安神宮や比叡山・延暦寺の広大な敷地、等である。最近の関西の観光公害の実情を考えると、案外のんびりとして贅沢な旅程であったと言えよう。さすがに半世紀以上前の記憶なので夫々の詳細は覚えていないが、東大寺南大門の巨大な仁王像(写真 01a 及び 写真 01b)の姿は鮮明に思い出される。

今年(2025年)は阪神淡路大震災から三十年の節目の年で、当時某外資系コンピュータのメーカーに勤務をしていた筆者は、被害を受けた大阪市内の顧客先のサポートに駆り出され、土日の休日を利用して京都巡りをしたのがきっかけで関西への旅が始まった。当然、上記の修学旅行の追憶の旅になっていったのは自然な流れであろう。当初は京都中心で、神社仏閣等の古い建築物に興味があった関係で、貧相な考えではあるが拝観料が要らない山門を中心に写真撮影をしていた。折しも 1998 年の台風で女人高野と言われる奈良・室生寺の五重塔が大きく損壊したが、数年後見事に再建された姿(写真02)を見学しに行った機に奈良へも足を運ぶことが多くなった。

筆者の山門探訪の旅はこのようにして始まった。この旅を続けるうちに山門にもいろいろな類型があることを学んだ。すぐに気づいたのは山門の入り口に仁王像等の守護神が祭られているかいないか、である。勿論神社の山門にも同じように守護神が祭られている。山門両脇の平安時代の近衛の武士のような像がそれである。そのような守護神の中でも特に印象に残っていた(今でも残っているが)のは法隆寺の仁王像(写真03)である。仁王像のみならず山門(写真04)そのものの作りも特異である。山門の中央に、あたかも人間そのものの行き来を拒むかのように柱が立っているからである。これは通常このタイプの山門の多く採用される八脚門とは違っている。筆者が二十歳代に愛読した梅原猛の小説「隠された十字架ー法隆寺論」(書籍01)によればこれは藤原氏によって謀殺された聖徳太子(厩戸皇子)の霊魂が祟りをなさないよう、言わば鎮魂のために法隆寺が建立されたとのことである。もう一つの例として夏目漱石の短編小説・夢十夜の第六夜(書籍02)を挙げよう。ここでは一心不乱に護国寺山門の仁王像(写真05a 及び 写真 05b)の制作に没頭する運慶の姿と主人公が描かれており、木の中に埋まっている仁王をあたかも土に埋まっている石を掘り出すように彫り出す運慶と同様のことをしても何も掘り出せない主人公を対比させている。後者を漱石自身とするならば、小説家としての当時の苦労や苦悩が表現されているように思える。実際、失恋が原因(と思われる)で神経筋弱となり、北鎌倉の円覚寺で暫く参禅していたこともあり、「漱石」というペンネームは境内の手水鉢に彫り込まれている文字に由来しているという説もある。

話題を運慶に戻そう。運慶のデビュー作は奈良・円成寺の大日如来坐像とされており、1176年の完成なので運慶が20歳代半ばの作である。時は平安時代で、平清盛の権勢が絶頂の時代である。円成寺の「寺縁起」によると 「後白河法皇が仏工運慶に仰せて金剛界の大日如来を造らしめ、当山に安置し、或は仏舎利に多宝の金塔を寄附せさせましまける」、

相應殿(そうおうでん)の大日如来坐像は、台座に記された墨書銘(ぼくしょめい)から、天才仏師・運慶が20歳代で、造像したことが推定されています。その表現には平安後期の主流であった定朝様に学んだ形跡が散見されるものの、若々しく張りのある面相や生気に満ちた肉身が、傑出した才能の登場を告げています。鎌倉時代の勇ましく、活き活きとした空気を背景にやがて“写実の時代”と呼ばれる彫刻表現を牽引する運慶。現存作品の中では最初期のものであり、実質的なデビュー作といえる、端正で美しい大日如来坐像です。 続きは実物を見てからにしよう ・・・

次章の参考文献03「運慶と仏像の旅」 、P100~P101 参照

( 運慶を中心に、父親康慶・運慶本人・息子湛慶の三代の作風。特徴ー顔立ち・姿勢・結論は『作品込み込みでどうなるか』 を予測し、こうします!と宣言する )

( 撮影は済んでいる。どう関連付けるか。男性的な力強い表情。様々な表情を付けた衣文。量感に富む力強い体躯。力強さ、エネルギー、重量感

飛鳥(あすか)・奈良時代の仏像は、中国や朝鮮半島から渡ってきた仏師を中心につくられ、平安時代中期に仏師・定朝(じょうちょう)が日本独自の仏像表現を生み出しました。絵画のように彫りが浅く、穏やかで荘厳な表情の仏像は“定朝様”として、京都の円派と院派に受け継がれていきます。その後、初めて定朝の血縁ではない奈良仏師が棟梁になりました。それが運慶の父、康慶(こうけい)です。以降、定朝様を受け継ぎ発展させ、日本仏教美術のルネサンスとも言うべき、仏像表現を追求していきました。

仏像にも時代による流行があります。平安時代の後半には、朝廷や藤原氏をはじめとする貴族たちの好みにあわせ、穏やかなすがたの仏像が流行します。それをけん引したのが定朝で、彼の様式は100年以上にわたって一世を風靡し、定朝様と呼ばれました。ところが、鎌倉時代になり武士が台頭してくると、写実的で動きのある仏像が好まれるようになります。そのような仏像を得意としたのが、運慶を中心とした慶派と呼ばれる仏師集団でした。今回は、時代の先端を行っていたふたつのスタイルの仏像を特集して展示いたします。

穏やかで荘厳な表情の仏像を「定朝様」として京都の円派、印派に受け継がれる。 )

これより本論。

1. 運慶と鎌倉幕府・北条家

運慶の生年は不明だが、下記 1.1の文治二年(1186年)の記述からも分かるように、この頃には既に運慶は鎌倉幕府や北条家との繋がりを持っていたと思われ、貞応二年(1223年)で亡くなるまでその繋がりは強かったようである。日本史的には、北条義時が亡くなり(1224年)、尼将軍といわれた実質的に第四代将軍の北条政子が亡くなる(1225年)の間に相当する。1219年に源頼朝と北条政子の実子である第三代将軍の源実朝は暗殺されているので、鎌倉幕府における源頼朝の血脈は1225年で途絶えたと言えよう。

勿論、運慶は奈良や京都での制作もあるが、下記の年代記が示すように鎌倉との繋がりが長く、従ってその影響が強かったことの証左でもある。幸い筆者は神奈川県在住で比較的交通の便がよい所に住んでおり、東京圏の寺院を訪れるにしてもさほどの労力も必要ではない。またこれまでの写真家としての活動の中で「寺伝」なども含めて運慶作と思しき仏像にであった経験もある。したがって先ずは、神奈川県内と関東圏内で運慶作と言われている仏像が安置されている寺院を実際に訪れてみて、寺院で配布されているパンフレットや安置されている図録などを元にその特徴を目の当たりにし検証してみる。具体的な候補としては

・杉本寺(神奈川県鎌倉市) ・称名寺光明院(神奈川県横浜市) ・浄楽寺(神奈川県横須賀市) ・瀧山寺(愛知県岡崎市) ・願成就院(静岡県伊豆の国市) ・樺崎寺跡(栃木県足利市) ・護国寺(東京都文京区) ・真如苑真澄寺(東京都立川市) ・光得寺(栃木県足利市) 等々

1.1 運慶のプロフィールと関連する年代記

運慶の生年は不明。長男の湛慶が承安三年(1173年)に誕生しているので平安末期の十二世紀半ば頃の生まれと推定される。父の康慶は、十一世紀の摂関政治最盛期に仏像の和様を完成した定朝の流れをくむ仏師の一人である。定朝のあとを継いだ仏師の系統は、京都に工房を構える円派と印派、そして奈良を主な活動の場所とする奈良仏師の三派に分かれた。康慶は奈良仏師の棟梁、康助・康朝の二代に仕えた弟子である。( p.24 )藤原時代のなか頃の仏師定朝が、飛鳥時代における止利仏師、鎌倉時代初めの運慶とともに日本彫刻史上の代表的名匠であることは、今さら述べるまでもないところであろう。他の二人の場合、彼らのつくり上げた様式は意外に早く消え去ったというか、後継者にあまり人を得なかったのだが、定朝の場合には日本人の好みにあった和風彫刻をつくり上げただけに、その作風は単に藤原時代にとどまらず、のちのちまでも長く仏像彫刻の典型としてもてはやされており、だいぶのちの江戸時代にあってさえ、まったく定朝様そのものと感じられる像が、しばしば見られるほどである。いわば定朝はもっとも日本的な仏像作家だということができるだろう。( p.136 )円派は、平安時代中期から鎌倉時代の仏師の一派で、始祖は定朝の弟子、長勢、京都三条の工房(三条仏所)を形成し京都を中心に活躍した。仏師号に「円」の一字を持つことから名付けられ、同じく仏師号の一字に由来する慶派・印派とともに京都に工房を構え、造仏活動を行う。円派は明円以降、奈良、鎌倉に主流が移り、衰退していった。( p.150 の記載文書、及び 系譜図)

安元元年(1175年)11月24日に運慶は奈良・円成寺の大日如来像を作り始め、翌年10月19日に寺に納品する。像の台座内部には、「康慶実弟子運慶」と署名している。これは仏像の作者が自分の名前を作品の一部に書き留めた最初の例である。運慶はこの頃には康慶の後継者として独立した活動を許されていた。

(奈良・円成寺 大日如来像)

治承四年(1180年)十二月二十八日夜、平氏の軍勢により東大寺や興福寺に火が放たれ、東大寺大仏をはじめ多くの堂塔や古仏が焼失する。

治承五年(1181年)興福寺再建が始まり、主要堂宇四堂に安置される仏像を担当する大仏師も決まる。このとき運慶の父康慶は南円堂大仏師となり、康慶の師康朝の子で奈良仏師の嫡流である成朝は食堂の大仏師となる。

寿永二年(1183年)運慶はかねてから準備していた法華経の書写を完成させる。この「運慶願経」は全八巻二組で、現存七巻の奥書によって、運慶と「女大施主」「阿古丸」との共同計画であったことが知られる。女大施主は運慶の妻、阿古丸は長男の湛慶(当時十歳)であろう。父康慶の弟子、慶派の仏師たちも協力している。経の軸身には焼けた東大寺の残木が用いられている。

文治元年(1185年)奈良仏師の嫡流成朝が鎌倉に赴き、源頼朝創建の勝長寿院の阿弥陀如来像をつくる。ここに奈良仏師と鎌倉の武家勢力はつながりを持つことになる。

(鎌倉・勝長寿院 阿弥陀如来像 現在は廃寺となっている 要現地調査)

文治二年(1186年)正月、運慶が大仏師を担当した興福寺西金堂の本尊釈迦如来像の仏頭が堂に渡される。同年五月、北条時政のために阿弥陀如来像などの諸仏をつくり始める。諸像を安置する伊豆の願成就院は三年後に完成し運慶のつくった仏像も同時に供養される。鎌倉彫刻の新様式がここに確立する。同年七月、運慶がつくった奈良の正暦寺正願院の本尊弥勒像が開眼供養される。(室町時代に盗難にあい現在は消息不明)いま六波羅蜜寺に安置される地蔵菩薩像も、この頃の運慶の作と思われる。

(興福寺西金堂の本尊釈迦如来像の仏頭 興福寺国宝館)

(京都・六波羅蜜寺 地蔵菩薩像)

文治五年(1189年)三月、運慶は和田義盛が発願した浄楽寺の諸像をつくる。運慶はこの頃に、東国で仕事をしていた可能性がある。同年六月、上述の願成就院の供養(完成儀式)が執り行われる。寄棟造の本堂の裏に運慶作の阿弥陀三尊像、不動明王立像、毘沙門天立像を安置する収蔵庫が建つ。1959年、毘沙門天像の像内から、上部を月輪形にかたどった銘札が発見され、そこに運慶の名が記されていた。造像を発願したのは、鎌倉幕府の初代別当である和田義盛とその夫人である。運慶のこのころの奈良・京都での事績がみられないことから、当時、運慶は東国に下向していた可能性がある。もし、東国にいたとするならば、運慶が現地で鎌倉幕府要人の仏像制作を担当した最初の例であり、その後、東国に広く展開した運慶一門の仏像制作の出発点として、たいへん重要な意味をもつといえる。阿弥陀三尊と不動明王・毘沙門天の組み合わせも、像の大きさも伊豆・願成就院の諸像とほぼ同じだが、その姿や表現はやや異なり、重量感あるなかに穏やかさを帯びた作風だ。(p.102 ~ p.103) また阿弥陀如来と両脇侍菩薩の眼は彫眼である。如来像・菩薩像には玉眼を使わないという原則が初めてみられる作例として重要な三尊像である。(p.104)

(願成就院 静岡県伊豆の国市 阿弥陀如来坐像・他)

建久四年(1193年)足利義兼が創建した足利・樺崎寺の厨子入りの大日如来が安置される。(樺崎寺は近世に荒廃して廃絶)この樺崎寺にかつて安置されていたと考えられる仏像が、現在、東京の真如苑真澄寺と足利市の光得寺が所蔵する二軀の大日如来像である。(室町時代の資料『鑁阿寺樺崎縁起幷仏事次第』などから、真如苑大日如来像は建久四年(1193年)頃の作で、光得寺大日如来像は建久十年(1199年)頃の作と考えられている。この二軀の作者を示す資料はないが、その作風とX線写真で確認された像内納入品によって、運慶作品であると広く認められている。)

(樺崎寺跡 → 真如苑真澄寺 東京 大日如来像)

(樺崎寺跡 → 光得寺 足利市 大日如来像) 現在は東博?

(朝日新聞電子版 2025年3月31日 10時00分)

建久七年(1196年)三月、運慶は法眼(法印に次ぐ僧位)になる。同年六月、東大寺大仏殿の両脇侍と四天王像がつくり始められる。大仏師は、康慶・運慶・定覚・快慶の四名。(運慶はこれに間に合うよう東国から奈良に帰ったと思われる。)まず像高三丈(座像で約10メートル)の脇侍を約七十日で完成させ、すぐに像高四丈(約13メートル)を約百日でつくりあげる。(現在の様子、広目天と多聞天の2体が全体、増長天と持国天の2体は首上だけが現存する。康慶一門、後継者である運慶の声望は大いに高まったと思われる。夫々担当は、多聞天・定覚、持国天・運慶、増長天・康慶、広目天・快慶。両脇侍は江戸時代の作である。

(東大寺大仏殿 奈良 両脇侍・四天王像)

建久八年(1197年)前年の東大寺大仏殿の造像以降、康慶の事績は知られなくなる。(亡くなる、または引退したと思われる。)同年五月から翌九年の冬にかけて、運慶は小仏師十名を率いて京都・東寺講堂の諸尊の修理に携わる。東寺講堂の諸尊は弘法大師空海の構想のもとに承和六年(839年、承和十一年の説あり)に完成したものである。鎌倉初期に至って東寺は荒廃していたが、真言僧の文覚が再興に着手し、運慶が起用された。(この修理では講堂の仏像の頭部内に納められていた、空海ゆかりの仏舎利を発見するという思いがけないできごとがあった。)講堂像の修理に続いて(或いは並行して)運慶は湛慶とともに東寺南大門の仁王像もつくる。現在の南大門は明治元年(1868年)の火災で仁王像とともに焼失し、現在の南大門は明治二十八年(1895年)に三十三間堂から移築されたものである。同年(建久九年の説あり)、僧行勝が創建した高野山一心院谷不動堂の八大童子像は運慶の作だとする伝えがある。金剛峯寺八大童子立像がこれにあたると思われる。

(高野山霊宝館 和歌山 金剛峯寺八大童子立像)

建久九年(1198年)運慶は文覚の要請で京都・神護寺中門の二天八夜叉像をつくる。(建久七年説あり。現存せず。)

建久十年(1199年)足利義兼の念持仏にあたる可能性が高い光得寺の大日如来像は運慶がつくったと思われる。(栃木県足利市は、のちに室町幕府を開く足利氏のふるさと、足利氏二代当主の足利義兼は、母が源頼朝の従妹で、妻が北条政子の妹という関係から、初期の鎌倉幕府内での地位は将軍に次ぐほど高かった。この足利義兼が創建し、のちに氏寺鑁阿寺の奥院として機能した寺院の跡が樺崎寺跡である。ここで義兼は亡くなったと言われている。樺崎寺は近世に荒廃して廃絶、1984年から発掘調査が始まり、現在は浄土庭園や堂塔の礎石跡が復元されている。この樺崎寺にかつて安置されていたと考えられる仏像が、現在、東京の真如苑真澄寺と足利市にある光得寺が所蔵する、二軀の大日如来像である。室町時代の資料『鑁阿寺樺崎縁起幷仏事次第』などから、真如苑大日如来像は建久四年 (1193年) 頃の作で、光得寺大日如来像は足利義兼が亡くなる建久十年 (1199) 頃の作と考えられている。この二軀の作者を示す資料はないが、その作風とX線写真で確認された像内納入品によって運慶の作品であると広く認められている。足利義兼は、願成就院、和田義盛の浄楽寺での運慶の造仏を見聞して、頼朝との縁を通じて運慶に発注したことも想像される。 (P.116-P117) )

(真如苑真澄寺 東京 大日如来坐像 – 浄楽寺阿弥陀三尊に近い作風)

(光得寺 栃木県足利氏 大日如来坐像)

正治二年(1200年)現在東大寺俊乗堂に祀られる東大寺復興の大勧進重源の肖像彫刻はこの頃につくられたものとする説がある。作者は運慶だと思われる。(東大寺ミュージアム編の写真作品集「運慶」によると、この肖像彫刻は同書に収録されている。一方で東大寺のHPによると「確かなことは不明」との断りはあるが、快慶の作とされている。 https://www.todaiji.or.jp/information/shunjodo/)

(東大寺俊乗堂 奈良県 重源・肖像彫刻)

正治三年 / 建仁元年(1201年)源頼朝の三回忌に建立された惣持禅院(瀧山寺)の本尊三尊像は『滝山寺縁起』によれば運慶と湛慶がつくったとされる。

(瀧山寺・惣持禅院 愛知県岡崎市 聖観音・梵天・帝釈天の三尊像)

建仁三年(1203年)東大寺南大門の金剛力士像を、運慶・快慶・湛慶・定覚ら一門の仏師たちは、わずか二か月ほどでつくりあげる。運慶は快慶とともに阿形を担当するが、こちらは快慶になかばまかせ、定覚・湛慶が担当した吽形を指導することが多かったようである。完成後に運慶は法印になる。

(東大寺・南大門 奈良県 金剛力士像)

承元二年(1208年)興福寺北円堂の諸仏が運慶によってつくり始められる。北円堂の安置仏は本尊弥勒仏のほか、両脇侍菩薩(法苑林・大妙相)、四天王、二羅漢(無著・世親)の計九軀(堂内に現存するのは弥勒仏像と無著・世親の三軀)、弥勒仏台座内部の銘記によれば、弥勒仏は古参の弟子である源慶・静慶が、法苑林は運覚が(大妙相は不明)、四天王と無著・世親は湛慶以下六人の息子たちが各像を分担した。

( 9月9日~11月30日 東博・興福寺北円堂展示 参観のこと)

建暦二年(1212年)二月、運慶は工房を統率し、各像がどの作家の手になるのか見分けがつかないほど統一された見事なできばえの群像を完成させた。すべての像が完成するまで三年あまりを要したと思われる。四月、運慶は湛慶とともに京都・法勝寺九重塔に安置する四天王像をつくり始め(現存せず)、運慶はこのときの褒賞を湛慶に譲り、自分と同じ法印にする。

建保四年(1216年)正月十七日、運慶は三代将軍源実朝の持仏堂本尊の釈迦如来像(現存せず)を京都から鎌倉に送る。この像は同月二十八日に持仏堂に安置、供養された。十一月二十三日、運慶は源頼家と源実朝の養育係をつとめた女性、大弐局のために大日如来・愛染明王・大威徳明王の三尊像をつくる。このうち大威徳明王像はその後、称名寺光明院に伝わっている。運慶の最晩年の作品で唯一現存するものである。

(称名寺光明院 横浜市金沢区 大威徳明王像)

建保六年(1218年)十二月二日、鎌倉大倉新御堂(現在の覚園寺)安置の運慶作薬師如来像(現存せず)が供養される。願主は二代執権の北条義時である。一緒に十二神将像もつくられた可能性がある。

承久元年(1219年)十二月二十七日、鎌倉勝長寿院(現在は廃寺)に北条政子が建立した五仏堂に運慶作の五大尊が安置される。このように運慶最晩年の仕事は、幕府中枢の人物に限られている。

貞応二年(1223年)四月八日、運慶は地蔵十輪院に安置していた自信作の周丈六廬舎那仏と賓頭盧尊者、子弟がつくった四天王像(すべて現存せず)を栂尾・高山寺金堂に移す。地蔵十輪院は運慶が洛中の八条高倉に自ら建立した私寺で、建保六年(1218年)十二月に炎上した。運慶はふたたび火難に遭わないように仏像を郊外に移していた。これが、運慶の生前最後のできごとである。同年十二月、運慶(おそらく京都で)亡くなる。(尚、慶派は湛慶が継ぐ。)

貞応三年(1224年)八月三日、湛慶が二親のために地蔵十輪院に安置する法丈六阿弥陀如来像(現存せず)をつくり始める。(二親とは運慶とその妻ことであろう。)

寛喜元年(1229年)十二月十三日、湛慶が両親のために造立した地蔵十輪院阿弥陀如来像が開眼した。この日が運慶七回忌の命日なのであろう。( 1.1 終わり)

( 参照文献03「運慶と仏像の旅」山本 勉監修 JTB パブリッシング 2017年9月1日初版発行 岡 陽子編集 P. 24 ~ P.32 )

1.2 関東甲信越での活動・作品

・運慶と女性の作善の発願人の関係 北条政子・大弐の局など。

1.x 作品の特徴

1.x (この章の)結論

仏像の海外流出問題・国宝の管理の問題もここで述べる。仏像の海外流出問題・国宝の管理の問題もここで述べる。仏像の海外流出問題・国宝の管理の問題もここで述べる。仏像の海外流出問題・国宝の管理の問題もここで述べる。仏像の海外流出問題・国宝の管理の問題もここで述べる。仏像の海外流出問題・国宝の管理の問題もここで述べる。仏像の海外流出問題・国宝の管理の問題もここで述べる。

長崎県対馬・観音寺の仏像が韓国の窃盗団に持ち去られた事件について

—— 以下、次年度以降の予定 ——

2.京都・奈良の慶派 (2026年度予定)

2.1 京都・奈良での活動と作品

2.x 後継者湛慶について

2.x (この章の)結論

3.入江泰吉と東大寺 (2027年度予定)

3.1 入江泰吉と東大寺

3.x

3.x

4.東大寺の神々(2028年度予定)

4.1 東大寺の神々(東大寺の女神 – 兜跋毘沙門天の足元を支える女神)

4.x 興福寺の神々

4.x (この章の)結論

5.(全体の)結論

写真01a 現在の南大門の仁王像 Digital

写真01b 現在の南大門の仁王像 Digital

写真02 現在の奈良・室生寺五重塔 Digital

写真03a 法隆寺山門の仁王像(阿形)

写真03b 法隆寺山門の仁王像(吽形)

写真04 現在の法隆寺山門

写真05a 現在の護国寺の仁王像 Digital

写真05b 現在の護国寺の仁王像 Digital

写真06a 薬師寺山門の二天像(阿形)

写真6b 薬師寺山門の二天像(吽形)

写真08 オブジェ 稲村ケ崎公園のオブジェ(遭難記念碑)。(04-003)Done

写真9 植物 北鎌倉・円覚寺山門付近。Done (Eng.07-016)

写真10 植物 旧い家屋。(GKJ 07-014)Done

写真11 源平池の蓮と旗上弁財天社 Film

写真12 植物 浄智寺境内(JTJ 12-016)。Done

写真13 小径 – 浄智寺山門前から。Done (JTJ 36-003)

写真14 小径 – 東慶寺。Done (TKJ 28-022)

写真15 小径 – 明月院。(MGI 32-014)Done

写真16 小径 – 鶴岡八幡。(03-003)Done

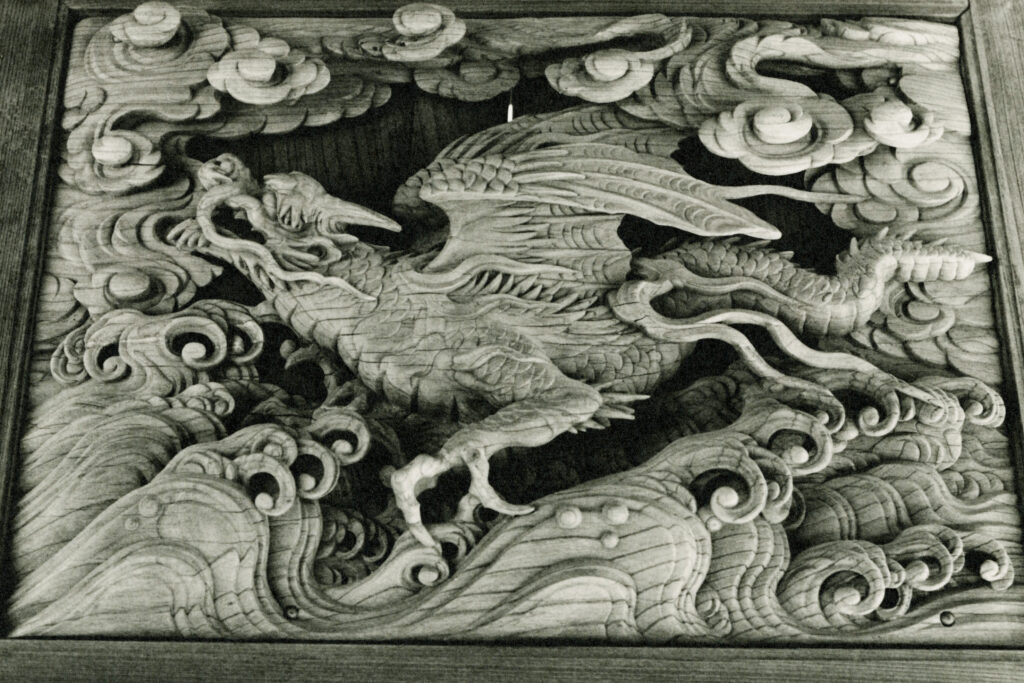

写真17 円覚寺・大方丈の唐門と鎌倉彫の門扉飾り Film

写真18 調度品と家具 – 明月院本堂の置物。(MGI 23-015)Done

写真19 調度品と家具 – 古民家のテーブル。(20-012)Done

写真20 調度品と家具 – 古民家の雛飾り。(20-006)Done

写真01 建築物 マンション群と橋を渡る人。(23-011)Done

写真2 建築物 腰越付近の海岸。(12-024)Done

写真3 建築物 建築中の集合住宅。 (18-006) Done

写真4 建築物

写真5 人々 腰越海岸。海のない県からの修学旅行生。(E 01-025)Done

写真6 人々 スタートの練習をする某体育大学の学生さん。(29-004)Done

写真07 人々 交差点にて。(21-002)Done

写真08 人々 海外からの観光客。(03-016)Done

写真09 ダイナミズム 腰越付近の海岸、ユンボで整地中。(06-029)Done

写真10 ダイナミズム 作業中のクレーン車。(22-011)Done

写真11 ダイナミズム 境川橋梁耐震工事用の作業船。(01-006)Done

写真12 ダイナミズム 腰越付近の高層ビル。(01-015)Done

写真13 交通手段 JR藤沢駅。(34-015)Done

写真14 交通手段 モノレールとバス(32-007)Done

写真15 交通手段 海の交通機関(33-008)Done

写真16 交通手段 国道134号境川付近の車列。(30-001)Done

写真17 エピローグ 雨の小田急江の島駅。(07-xxx)Done

写真18 エピローグ 境川上から江の島方面を望む。(07-xxx)Done

写真19 エピローグ 飛行機(Equivalent = 等価、を予見して)(14-006)Done

写真20 エピローグ 雲(Equivalent = 等価、を予見して)(14-018)Done